今年第二例新生兒因腸病毒「伊科11型」去世 醫師擔心恐引發大流行

- byVic

讀後心得

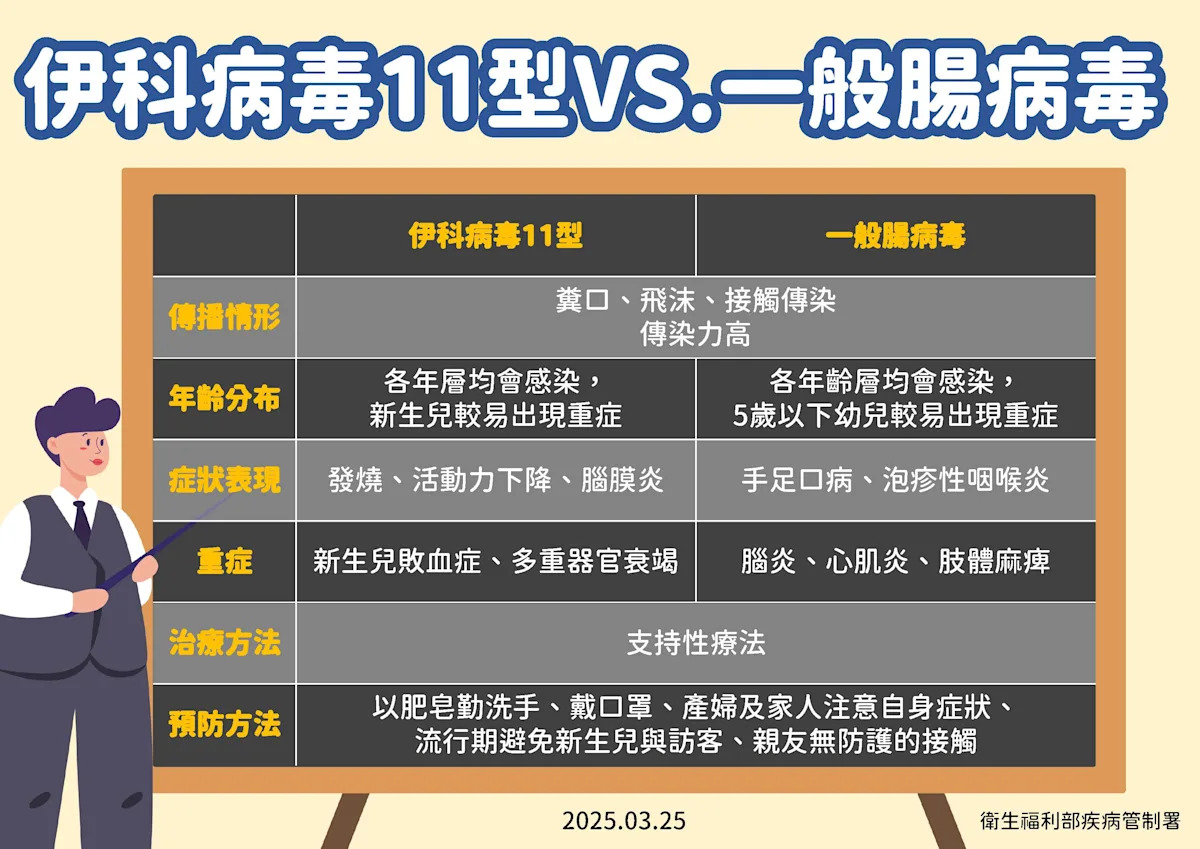

疾管署今(25)日公告,今年第2例新生兒因腸病毒感染併發重症死亡。近3個月來,腸病毒疫情已造成2名死亡和1例重症,全為感染「伊科病毒11型」的嬰兒。醫師提醒,國內自去年底以來,伊科病毒感染增加,可能導致大流行。台大醫院的專家指出,雖然目前尚未達到流行警戒,但新生兒受到伊科病毒感染的風險較高,可能導致嚴重後果,呼籲家長提高警覺,特別是對3個月以下的嬰兒。同時,疾管署建議孕婦及新生兒的照顧者應加強衛生習慣,以降低感染風險。

疾管署今(25)日宣布今年第2例新生兒因腸病毒感染併發重症而死亡的案例,該嬰兒在發病僅一週便宣告不治。三個月內,腸病毒疫情已累計造成2名死亡及1例重症,且這些情況均與「伊科病毒11型」有關。醫師提醒,國內自去年底以來,伊科病毒感染比例逐漸上升,重症與死亡案例不斷出現,需提高警覺,以防止疫情擴散。

根據台大醫院小兒感染科主治醫師的觀察,以往腸病毒疫情通常自4月開始,並於6月達到高峰。雖然目前尚未達到流行警戒,但自去年底以來,伊科病毒的感染案例逐漸增加,今年已出現3例重症,均為感染伊科11型,與以往較為常見的腸病毒71型或D68型不同。

醫師指出,伊科病毒的傳染途徑與其他腸病毒相似,主要透過病人的呼吸道分泌物或糞便傳播。對於較大的兒童或成年人來說,感染症狀通常輕微,可能僅表現為輕微發燒或不適。然而,對於新生兒至2至3個月大的嬰兒,感染伊科病毒可能引發嚴重後果,若未能及時發現和治療,可能導致肝炎、腦炎、心肌炎,甚至進展為昏迷、敗血症及多重器官衰竭,並存在死亡風險。

根據疾管署的數據,自2012年以來,伊科病毒的重症案例中有60%出現在未滿1個月的新生兒。國內上一次伊科病毒個案較多的時間是2018年。醫師指指出,如果病毒在台灣長期未流行,抗體會逐漸減少。台大醫院於2021年曾進行研究,發現國內育齡婦女對伊科病毒的抗體比率較低,這讓人擔心今年可能會出現疫情擴散,因此呼籲家長對3個月以下的嬰兒特別謹慎。

疾管署副署長表示,目前國內腸病毒的就診人數略低於去年同期,尚未達到流行警戒值,但仍需持續監控疫情發展。疾管署呼籲,孕婦、新生兒及其照顧者要特別避免與病患接觸,並保持良好的衛生習慣。尤其在懷孕期間及分娩前後,孕婦應加強手部和呼吸道的衛生,並在出現發燒或呼吸道感染症狀時,及早尋求醫療協助。此外,成年人及兒童需定期洗手,避免接觸新生兒,以降低傳播風險。

醫院的嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家等機構,應實施訪客管理及感染控制措施,若發現腸病毒的群聚感染情形,應及時通報並採取適當的防治措施。